本学会は、計量的または数理的方法による国語研究の進歩をはかり、 言語に関係がある諸科学の発展に資することを、目的としています。

計量国語学会は日本学術会議の協力学術研究団体です。

English | 旧Webサイト

学会概要

概要

1.学会名称計量国語学会(The Mathematical Linguistic Society of Japan)

2.創立年月日

1956年12月15日

3.目的

数理的方法による国語研究の進歩をはかり,言語に関係がある諸科学の発展に資することを,目的とする.

4.歴代代表委員・会長

渡辺 修 1957.5-1987.3 代表委員

水谷 静夫 1987.4-1995.3 代表委員

草薙 裕 1995.4-2002.3 代表委員

草薙 裕 2002.4-2005.3 会長

土屋 信一 2005.4-2009.3 会長

荻野 綱男 2009.4-2023.3 会長

山崎 誠 2023.4-現在 会長

5.会員数

約290名 (2023年4月現在)

6.関連団体

日本学術会議・言語系学会連合

7.公式広報媒体

公式ウェブサイト

公式Facebook

公式Twitter

※本項最終更新日 2023年4月18日

会長挨拶

山崎 誠

2023年4月より本学会の会長に就任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

計量国語学会は、言語の数理的研究にフォーカスした学会です。近年のデータリテラシーの普及やデジタルヒューマニティーズ(DH)の進展にともない、言語研究の諸分野おいて数理的アプローチが珍しくなくなってきました。これは当学会にとっては追い風とも言えます。

一方、世界的な動向となっているオープンサイエンスの考え方は学会自体のあり方にも影響を与えています。一般的に学会は、研究発表の場の提供(機関誌、研究大会)、研究者の交流、研究成果の社会還元をその役割としています。これらの機能の一端は今日ではプレプリントサーバ、SNS、リポジトリなどが担いつつあり、学会の存在意義は低下傾向にあると言えましょう。

そのような中で、計量国語学会のような小規模の学会に何ができるか、また、何をすべきかが、わたしに課せられたテーマだと感じています。特に重要だと思うのは、当学会の会員に限らず、日本語に関心を持つすべての人に向けた取り組みを充実させることです。研究者コミュニティ全体の活性化がひいては計量国語学会の発展にもつながるものと信じます。(2023年4月)

第34期 理事・監事(2023年4月1日~2025年3月31日)

会長

- 山崎 誠(国立国語研究所・客員教授、計量日本語学)

副会長

- 石川 慎一郎(神戸大学 大学教育推進機構・教授、コーパス言語学)

理事

- 石川 慎一郎(神戸大学 大学教育推進機構・教授、コーパス言語学)

- 今田 水穂(筑波大学 人文社会系・助教、日本語学)

- 入江 さやか(岐阜女子大学 文化創造学部・准教授、日本語学)

- 大川 孔明(愛知県立大学 日本文化学部・講師、日本語学)

- 荻野 紫穂(武蔵大学 経済学部・教授、国語学)

- 柏野 和佳子(国立国語研究所・教授、国語学)

- 菅野 倫匡(筑波大学 人文社会系・助教、計量日本語学)

- 鯨井 綾希(就実大学 人文科学部・講師、日本語学)

- 佐々木 稔(茨城大学 情報工学科・准教授,自然言語処理)

- 真田 治子(立正大学 経済学部経済学科・教授、日本語学)

- 白井 清昭(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科・教授、自然言語処理)

- 高田 智和(国立国語研究所・教授、国語学)

- 田中 祐輔(筑波大学 人文社会系・教授、日本語教育学・国語教育学)

- 田中 ゆかり(日本大学 文理学部国文学科・教授、日本語学)

- 中俣 尚己(大阪大学 国際機構・准教授、日本語学)

- 長谷川 守寿(東京都立大学 人文社会学部・教授、コンピュータ言語学)

- 林 直樹(日本大学 経済学部・准教授、日本語学)

- 間淵 洋子(和洋女子大学 人文学部・准教授、日本語学)

- 丸山 直子(東京女子大学 現代教養学部・教授、日本語学)

- 山崎 誠(国立国語研究所・客員教授、計量日本語学)

- 横山 詔一(国立国語研究所・名誉教授、人文学のオープンサイエンス化)

- 李 在鎬(早稲田大学大学院 日本語教育研究科・教授、日本語教育)

理事分掌

- 編集長:真田 治子

- 編集補佐:鯨井 綾希・田中 祐輔・間淵 洋子・山崎 誠・中俣 尚己

- 論文賞担当:横山 詔一・石川 慎一郎・間淵 洋子

- 大会担当:長谷川 守寿・白井 清昭

- 広報担当・HP管理:李 在鎬・佐々木 稔

- 電子化担当:高田 智和

- 会計:荻野 紫穂

- 会計補佐:入江 さやか

- 事務局長:丸山 直子

- 事務局補佐:柏野 和佳子

監事

- 影浦 峡(東京大学教授、図書館情報学)

- 仁科 喜久子(東京工業大学 名誉教授、日本語教育)

顧問

- 荻野綱男

入会金・会費:入会金 1,000円、一般5,000円(2025年度より)、学生3,000円です。

※学生の場合は、学生証・在学証明書の画像を学会事務局(office@math-ling.org)までお送りください。

振込先

※学生の場合は、学生証・在学証明書の画像を学会事務局(office@math-ling.org)までお送りください。

振込先

振込先1)郵便局:00120-2-32679 計量国語学会お願い:入会希望の方は、以下のフォームでご連絡ください。フォームが表示されない場合は、こちらのPDFに従って、メールでご連絡ください。

振込先2)銀 行:みずほ銀行 西荻窪支店 普通口座0200566 計量国語学会

研究費等でお納めの場合、所属機関等からのご送金でもかまいませんが、

振替用紙の通信欄にご入会者の住所と氏名を必ずご記入下さい。

1. 事務局の住所

〒167-8585 東京都杉並区善福寺2-6-1

東京女子大学23号館 23414号室

計量国語学会

東京女子大学23号館 23414号室

計量国語学会

2. 事務局へのEメール

・office@math-ling.org,事務局長 丸山直子(東京女子大学 現代教養学部・教授)3. 事務局からのお知らせ

- 機関誌『計量国語学』は季刊で毎年度6, 9, 12, 3月中旬に発行致します。年度途中のご入会の場合は、次の発行日に既刊号をあわせてお送りすることになっております。機関誌未着の際は恐れ入りますがご一報下さい。

- 2019-2020年度よりホームページに会員の著作を掲載します。

- 計量国語学会は、言語系学会連合に加入しています。

規定集

- 会則

- 著作権取扱規定

- 研究倫理規定

- 投稿規定

- 投稿書式

- 英文概要

- 投稿セット(投稿規程、投稿書式、投稿情報シート、英文概要、付録データについての5つのファイルをまとめたzip(圧縮)ファイル))

- 大会発表規定

- 会費に関する細則

- 計量国語学会論文賞・奨励論文賞規定

Q:計量国語学会はどのような学会ですか?

A: 1956年に設立され,数理的方法による国語研究の進歩をはかり,言語に関係がある諸科学の発展に資することを目的とする学会です。国内外の日本語研究者と関連分野の研究者によって運営されている学会です。

Q:計量国語学会の会員になるとどんな特典がありますか?

A: 1)年に4回学会誌を受け取れます。2)学会誌に投稿できます。3)大会で研究発表ができます。

Q:計量国語学会の会員になるにはどうすればよいですか?

A: 電子メールで入会申込後,入会金1,000円と年会費をお振込いただければ,入会可能です。会費など詳細は,「入退会の申し込み」タブをご覧ください。

Q:所属や住所を変更するにはどうすればいいですか?

A:学会事務局(office@math-ling.org)までお知らせください。

計量国語学会では学会活動に資するためにみなさまからの寄付を受け付けております。寄付をお申し出になる方は、リンク先の申込書にご記入の上、学会事務局あてメールでお送り下さい。

機関誌『計量国語学』

2025年度特集号「特定の場面の計量的研究」について

特集タイトル:特定の場面の計量的研究

計量国語学会では,学会誌の活性化を図るため,以下のとおり特集号を刊行することにいたしました.

■趣旨:

近年,書き言葉から話し言葉まで,多様なコーパスの公開により,言語研究に新たな展望が開けている.書き言葉の中でも新聞や雑誌,ブログ,話し言葉の中でも講演や日常会話など,さまざまなジャンルにおける言語の特徴を分析することが可能となっている.ジャンルが変われば,語彙や文法,発音等に異なる言語特徴が見られる.例えば日常会話では,雑談,用談,会議などの場面によって,縮約形の出現率が異なり,話題によって高頻度語彙が異なる.ほかにも,就職支援,教育現場,会議,医療コミュニケーション,コールセンターの対話,国会,SNSなど,種々の場面がそれぞれ独自の言語的特徴を持っている.特定の場面に現れる言語的特徴を教育・医療現場などで,実際のコミュニケーションに役立てる研究も行われている.このように特定の場面の言語データを利用した研究は多く見られるが,ジャンルの違いを捉えるという点においては,まだ不十分であることは否めない.また,これらは個々の研究者や研究機関が独自に進めているものも多く,非公開のデータも少なくない.■スケジュール:

個々の研究の中では,ジャンルを超えた比較はできないが,特定の場面における言語研究が集まることによって,場面を特定しない言語研究に通じる,あるいは異なる特徴を見出せる.相補的に研究することによって,新しい体系の構築も可能である.本特集では,以下のような論文を一般投稿として募集する.

(1)特定の場面における言語データを計量的に分析する研究

(2)特定の場面におけるオープンデータの開発に関する研究

(3)いくつかの特定の場面における言語データを分析した比較研究

(4)特定の場面の研究における言語資源や研究手法の紹介

投稿受付開始:2024年3月20日皆様の投稿をお待ちしております。

投稿受付終了:2025年3月20日

掲 載:2025年12月下旬35巻7号

【詳細資料(PDFファイル)】

過去の特集

・【経年変化と計量言語研究】・【オープンデータに基づく言語研究】

・【文体,ジャンルの特徴をとらえる計量研究】

・【新しい計量的語彙研究】

・【計量言語データ分析と日本語教育】

新規ウィンドウに表示されます。

1. 規程

2. 書式

Q:投稿時期と掲載時期について教えてください。

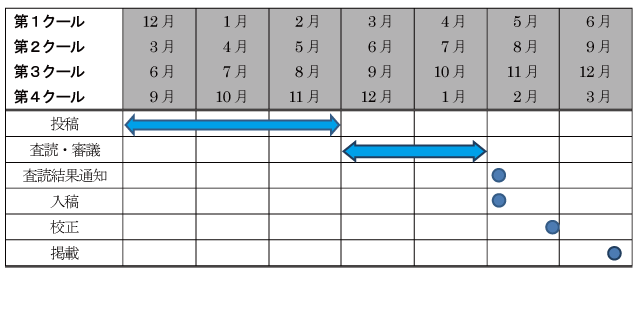

A: 計量国語学会では随時投稿を受け付けていますが,投稿時期によって審議や掲載時期が異なります.おおよその目安を以下に示します.初回の投稿及び改稿後の再投稿に際してご自分の投稿がどのクールに該当するか,ご確認ください.投稿受付や審議結果についての証明が必要な場合は学会事務局にご相談ください.

- 学会では投稿後,約1か月の査読期間を設けています.その後,査読者の査読結果をまとめる審議に入り,さらに学会としての審議結果をまとめたのち,投稿者に通知しています.

- 審議時期は変動することがあります.

- 改稿後の再受付も以下の日程に準じます.

- 査読者の判断が極端に分かれた場合,第3査読を行いますので,さらに査読に時間を要します.

- 特定の時期に投稿が集中した場合,掲載を次の号までお待ちいただくこともあります.

- 各クールの最初の時期にご投稿いただいたもので,ほとんど改稿の必要なく採用に至るという査読結果が出た場合は,編集委員会の審議時期を繰り上げ,一つ前のクールの入稿・掲載になることがあります.

研究大会

1. 研究大会のお知らせ

■ 第69 回大会(対面開催)

・発表申込書をアップロードしました(2025.4.30).

・第69回大会(対面開催)開催予告及び研究発表募集(2025.5.2).

■ 第68 回大会(対面開催)

・終了しました(2024.9.28).

2. 大会予稿集のバックナンバーについて

大会予稿集のバックナンバー(第52回~63回)の販売を行っています。 一部500円、送料は学会で負担します。非会員の方も購入できます。第64回~67回についても、500円お支払いいただくことでアクセス方法をお知らせ致します。詳しくは、学会事務局(office@math-ling.org)までお問い合わせください。

第 69 回大会(2025年度)について

第69回大会(対面開催)開催予告及び研究発表募集

計量国語学会第69回大会を開きます.参加形態は対面のみです.当学会非会員の方の聴講参加も可能です.多数の方の参加を望みます.

申し込みにあたっては,計量国語学会大会発表規定を注意して読んで下さい.特に,申し込み資格及び発表タイプの選択をご確認下さい.

発表プログラム及び発表概要は,8月上旬に学会ホームページ上と会員宛メールでのご案内を予定しています.

・日時: 2025年9月27日(土) 午前10時から午後6時(予定)

・会場: 神戸大学百年記念館(兵庫県神戸市)

・共催: 神戸大学国際文化学研究推進インスティテュート(Promis)

・研究発表申し込み受付期間: 2025年6月1日(土)〜7月2日(水)

詳細はこちらのPDFをご確認ください.

2024年度大会:2024年9月28日(土),国立国語研究所,大会ポスター

2023年度大会:2023年9月23日(土),早稲田大学,大会ポスター

2022年度大会:2022年9月17日(土),ZOOM,大会ポスター

2021年度大会:2021年9月18日(土),ZOOM

2020年度大会:2020年9月19日(土),ZOOM,大会ポスター

2019年度大会:2019年9月21日(土),国立国語研究所,大会ポスター

2018年度大会:2018年9月29日(土),京都教育大学,大会ポスター

2017年度大会:2017年9月30日(土),武蔵大学,大会ポスター

2016年度大会:2016年10月8日(土),日本大学,大会ポスター

2015年度大会:2015年9月26日(土),神戸大学,大会ポスター

2014年度大会:2014年9月20日(土),東洋大学,大会ポスター

2013年度大会:2013年9月28日(土),首都大学東京,大会ポスター

2023年度大会:2023年9月23日(土),早稲田大学,大会ポスター

2022年度大会:2022年9月17日(土),ZOOM,大会ポスター

2021年度大会:2021年9月18日(土),ZOOM

2020年度大会:2020年9月19日(土),ZOOM,大会ポスター

2019年度大会:2019年9月21日(土),国立国語研究所,大会ポスター

2018年度大会:2018年9月29日(土),京都教育大学,大会ポスター

2017年度大会:2017年9月30日(土),武蔵大学,大会ポスター

2016年度大会:2016年10月8日(土),日本大学,大会ポスター

2015年度大会:2015年9月26日(土),神戸大学,大会ポスター

2014年度大会:2014年9月20日(土),東洋大学,大会ポスター

2013年度大会:2013年9月28日(土),首都大学東京,大会ポスター

Q:研究大会はいつ頃ありますか?

A:毎年1回,9月頃に開催されます。次回の開催が決まり次第,学会誌や研究大会でお知らせします。

Q:研究大会への発表申込のスケジュールはどうなっていますか?

A:申込の開始は,6月1日から受け付けます。詳しくは学会誌またはホームページの「お知らせ」をご覧下さい。

Q:研究大会で発表するには,会員でなければなりませんか?

A:個人で発表する場合,本学会会員である必要があります。第一発表者が会員である場合,非会員を第二発表者以下に 加えることができます。

Q:研究大会に参加するには,会員でなければなりませんか?

A: 参加費を支払えば,どなたでも参加できます。

論文賞・奨励論文賞

2023年度論文賞・奨励論文賞

計量国語学会では,機関誌『計量国語学』に掲載された論文の中から,とくに優れたものに対して「論文賞」を,また,大学院生・若手研究者による優れたものに対して「奨励論文賞」を贈呈しています.

2023年度の論文賞・論文奨励賞は下記の2論文に対して授賞することとし,第68回大会(2024年9月28日)において表彰式を開催,論文賞受賞のホドシチェク ボル氏,奨励論文賞受賞の名倉 早都季氏に賞状を贈呈しました.

■2023年度計量国語学会論文賞

・ホドシチェク ボル(大阪大学); 阿辺川 武(国立情報学研究所); 仁科 喜久子(東京工業大学); ベケシュ アンドレイ(リュブリャナ大学)

・「学術論文形成を支える接続表現と前後文末モダリティとの共起構造―談話分析の視点から―」(特集・論文A 34巻1号)

■2023年度計量国語学会論文奨励賞

・名倉 早都季(東京大学大学院生)

・「大学入試国語科の解答作成に求められる語に対する言語操作―記述問題を通じて測られている力とは何か―」(論文B 34巻2号)

計量国語学会論文賞・奨励論文賞の規定についてはこちらをご覧ください。

授賞論文

■2022年度計量国語学会論文賞

井関龍太; 菊池理紗; 望月正哉; 福田由紀; 石黒圭

「品詞構成に基づく文体指標は読者の印象とどのように関わるか―MVR と品詞構成率の心理学的検討―」

特集・論文A 33巻7号

■2022年度計量国語学会論文奨励賞

大島英之

「中世における呉音漢音混読現象の展開―『色葉字類抄』と『日葡辞書』の漢語語形の比較を通じて―」

大会・論文B 33巻6号

井関龍太; 菊池理紗; 望月正哉; 福田由紀; 石黒圭

「品詞構成に基づく文体指標は読者の印象とどのように関わるか―MVR と品詞構成率の心理学的検討―」

特集・論文A 33巻7号

■2022年度計量国語学会論文奨励賞

大島英之

「中世における呉音漢音混読現象の展開―『色葉字類抄』と『日葡辞書』の漢語語形の比較を通じて―」

大会・論文B 33巻6号